隅田川に隣接する白山神社や船方神社では「ぼんぜん」の行事が江戸時代から行われ、隅田川の清潔な水をかけあう神事が大正年間までありました(註1)。

戦前から戦後すぐは、泳ぐことのできた隅田川でした。泳いだことのある方に聞きました(註2)。

これ(泳ぐことができた)は、たくさんの堀船の住人から聞いたことがあります。

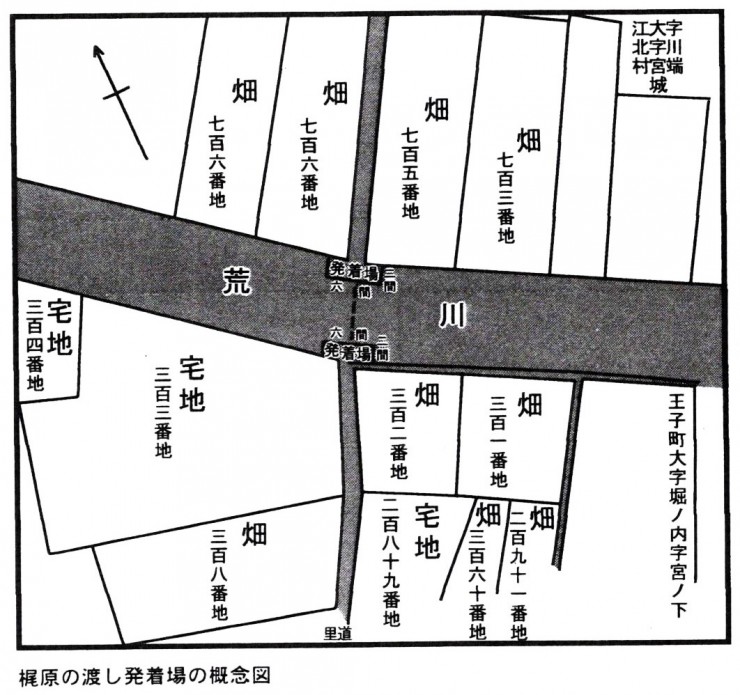

開業当初(明治41年1908年)の梶原の渡し発着場概念図 足立風土記稿地区編3江北(編集足立区郷土博物館 平成12年3月発行 足立教育委員会309ページ)発着場は幅2間長さ6間と書かれています 宮城は全て畑 堀船は宅地と畑まじり(下川信明氏に資料のコピーをいただきました)

すでに梶原の渡しが終わったころ(昭和36年1961年)は、隅田川の水質はひどいものでした。

工場と家庭からでた、あらゆる種類のごみが流れていました。私の記憶では、家具や動物の死骸も流れていました。水面は得体の知れない油がおおっていました。

渡船場の近くの水面と艀(はしけ) 下流遠くに小台橋が見えます 遠くキリンビール東京工場(昭和32年1957年完成)の白く見える堤防はかさ上げ工事 水面にたくさんのゴミが浮いています 臭気もヒドイものでした 堤防の右は福性寺と隅田川の間にあった大東燃料株式会社(昭和32年1957年現三ツ輪ホールディングスにより買収) 田久保撮影「福性寺の歴史第9版」88ページ2024年発行「概念図」の「畑302番地」と書かれている場所です 昭和38年1963年ごろ以前

それでも、引き潮の時には、宮城側の渡船場のやや上流の浅間淵近くは、泥、ヘドロの干潟ができて、そこで大きなドブ貝をとる中学生を何度か見たことがあります。ドブ貝は黒く20㎝ほどの大きさでした。

昭和39年1964年の東京オリンピックの頃、また、その後もひどい水質汚染でした。護岸工事の完成や戦後復興による船舶数の増加がありました。

福性寺の真鍮製仏具は、ピカールで磨いたにもかかわらず、翌日には光沢を失っていました。川からのガスが原因であると言われました。公害については、この後の記事でもう少し書きます。

写真の船は練炭や豆炭の原料(多分石炭)を積んでいます。船引き船(曳船、えいせん)にひかれたエンジンを積んでいない船(艀、はしけ)の運航が頻回でした。引き船とは引き綱によりつながった艀(はしけ)と、さらに、何隻もつながっている艀やイカダを見ました。

このため盛んであった漕艇の練習もできなくなり、堀船や小台にあった学校や会社の艇庫は、戸田漕艇場に完全に移動し、梶原の渡しでは、渡し船ばかりではなくて、漕艇競技用のボートも見ることができなくなりました(註3)。

(註1)田久保周誉.社寺篇.1白山神社2十二天.田久保周誉著 堀船郷土史を語る会編.堀船郷土史平成増補版 平成28年2016年10月福性寺刊

(註2)北区豊島清光寺故新井泰譽師談

(註3)令和6年2024年8月9日「堀船郷土史」漕艇競技のメッカ「堀船・尾久」隅田川漕艇 https://fukushoji-horifune.net/blog/archives/24147